社会資本:鋼橋の製作と構造

☆ “ホーム” ⇒ “社会資本とは“ ⇒

トラス橋の構造と分類

トラス(Truss)

直線部材を三角形状に,ヒンジ(部材と部材の継ぎ目,回転できる支点,蝶番)で接合して組み合わせた構造をいう。

実際のトラス橋の接合部は剛接合であるが,力学計算ではヒンジと考える。

トラス構造は,原理的に,部材の軸方向の引張力,又は圧縮力しか作用しないため,部材の能力を最大限に活かすことができる構造である。

この構造は,古くから大型構造物に利用されてきた。ここでは,鋼橋に用いるトラスの基本的な構造分類について紹介する。

- 鋼トラス橋(steel truss bridge)

トラスの構造形式

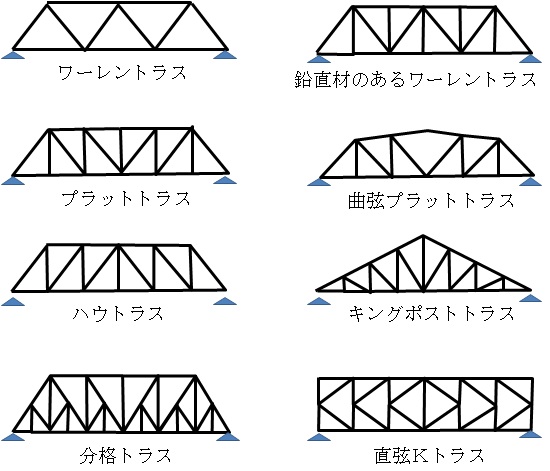

鋼トラスを主構造とする橋梁の総称である。トラスは,斜材と弦材の形式によって,右図に示すように,プラットトラス,ワーレントラス,曲弦トラス,分格トラスなどに分けられる。新幹線の橋梁では,ワーレントラスの採用例が多い。 - 直弦トラス(parallel-chord truss)

トラス形式において,上下弦材が平行しているもの。平行弦トラスともいう。 - 曲弦トラス(curved-chord truss)

上下弦材が水平でないトラスをいう。

スパン60m以上のものは,この方式にすると部材の応力が小さくなるため,古い構造物によくみられる。最近では,工法の簡単な平行弦トラスが多く用いられている。 - ワーレントラス(Warren truss)

斜材が上向き,下向きと交互になっているトラスをいう。他のトラス形式に比べて剛性が大きく,使用鋼材が少なく,構造上有利なため鋼トラス橋によく使われる。 - 曲弦ワーレントラス(bowstring warren truss)

ワーレントラスの上弦材が水平でないトラスの総称である。 - プラットトラス(Pratt truss)

斜材が中央に向かって下向きになっているトラスをいう。斜材の組み方がハウトラスと逆になっている。長い斜材は主として引張力を,短い垂直材は圧縮力を受ける。 - ポニートラス(pony truss)

スパンが短い場合にはトラスの高さが低くなる。

従って,下路橋および中路橋では,上横構,橋門構,対傾構などは建築限界によって取り付けることができないため,上方が解放された橋になる。これをポニートラスという。 - 上路トラス(deck truss)

通路が主構の上方にあるトラスをいう。下方にあるトラスを下路トラスという。

ページのトップへ